BBC派3个英国学生来体验韩国魔鬼教育分别住进贫中富家庭结果惨不忍睹!

原标题:BBC派3个英国学生来体验韩国魔鬼教育,分别住进贫中富家庭,结果惨不忍睹!

BBC曾拍摄过很多教育类纪录片,积极探索各个国家之间对教育的理解及学生的现状,同时反思英国自身的教育问题。

其中,对于东西方教育的巨大差异,BBC似乎特别有兴趣。有一次,它就把目标瞄准了以“魔鬼教育”著称的韩国,派出三名英国中学生到韩国“微留学”三天,体验韩国的课堂,并将此过程拍成了纪录片《学校互换:韩式教育》。

BBC派出的就是下面这三个孩子:全科学霸Ewan(左)、乐观女孩Sarah(中)和体育达人Tommy。

他们都来自英国威尔士Pembrokeshire的一个小镇上的中学,性格截然不同,但都表示对这次旅程充满了期待。只是他们不知道,在前路等着他们的,将是一个分分钟被按在地上摩擦的“噩梦”……

或许是为了让此次对比更加鲜明,BBC特意选取了韩国首尔江南地区的两所学校让三个孩子去当插班生。学校周边漂亮又阔气的住宅楼宇,给孩子们留下了深刻的印象。

事实上,这里是韩国的TOP学区,无数韩国家长砸锅卖铁只为买到此处的学区房,方便孩子上学。

为了能全面体验韩国学生的日常,摄制组还将三个孩子分别安排住进了三个不同阶层的韩国家庭。这三个家庭虽然在社会地位与经济实力方面各有差异,但一点却是相通的——竭尽全力,为孩子读书求学提供支持。

体育达人Tommy被分到了一个富裕家庭,这家人就住在学校旁边的一栋高层公寓里,透过玻璃还能眺望整个首尔的景色。

这家人的儿子名叫民英,能说一口流利的美式英语,他家的超大电视甚至让Tommy大为震惊。(如果您想要了解更多国际化学校,可拨打;或添加远播小助手[ID:yuanboguoji114]了解)

第二天,Tommy更进一步感受到了身处韩国精英家庭的“便利”:因为家就在学校旁边,他早上可以比其他同学多睡接近1小时。当别人都已经在上学路上了,他才刚起床。

原来,在英国的时候,Tommy的学校最早也得九点上课。到了首尔,学生八点就要投入学习,这另类的“时差”让Tommy在课堂上有些精神恍惚。

上早课还不是最让人崩溃的。好不容易熬过了一天,本满心以为到放学时间就可以回家的Tommy,眼看已经到了下午三点了,学校还没有放学的迹象,他的内心忍不住忐忑起来:

要知道,他在英国的时候,下午三点半就能放学,但这景象在韩国好像并不存在。即便到了放学时间,也不意味着当天的学习就此终结,因为,放学后的补习时间,才是韩国学生一天中的重头戏啊!

果然,在第一天放学后,民英就带着Tommy来到了自己常去的英语补习班。在这里,民英得上满足足四个小时的课,直到十点钟下课。

事实上,韩国绝大多数的学生,在课后都要去上补习班。各种私立的补习班,在韩国已经成了一个重要的产业,也成了学生们下课之后非去不可的地方。

韩国政府实施了晚上十点之后禁止补课的政策,于是在这里,每天晚上10点一到,大街小巷里挤满了从补习班下课的学生……

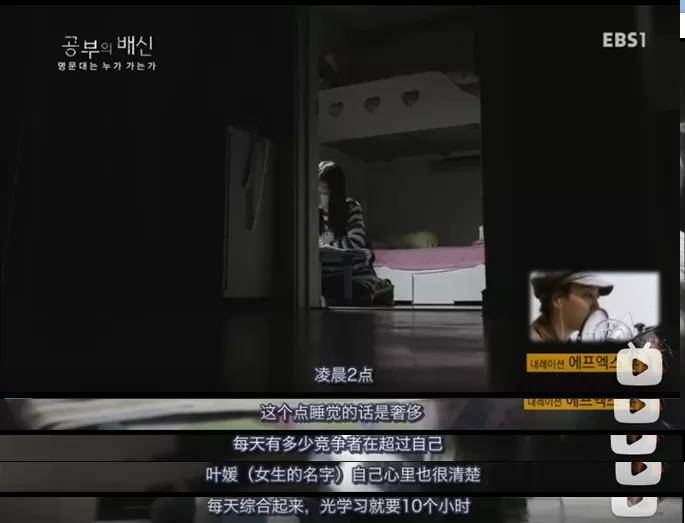

这样算来,一个普通的韩国中学生每天有16-17个小时的时间都是用来学习的,简直就是只要学不死,就往死里学的节奏啊!

这让生性热爱运动和社交的Tommy,如坐针毡,在韩国的学校+补习班连轴转体验了一天之后,感觉身体已被掏空。

三个来单挑的英国孩子里,唯一的女孩Sarah,此前曾表明了自己超级向往去东方国家的中学求学。至于谈到自己目前的中学生活嘛,“我们这里平常课程很轻松,基本上要么早上两节课,下午就没事了。要么下午三节课,这样我早上还可以睡个懒觉..... ”,真的是个简单、乐观的小女孩了。

节目组安排了首尔中产家庭的16岁少女素妍,与Sarah配对。素妍出身当地的一个天才少年班,最擅长的科目是数学。

虽然没有富豪之家民英的那种“下楼即学校”的便利,素妍的家在首尔也算颇有实力,距离学校也就10分钟的车程,一早素妍的妈妈还为两个女孩准备了丰盛的韩式早餐。

八点上学的“时差”不说,对Sarah打击更大的,是学校“上交手机”的规定。原来,韩国学校有一个规矩,每天上课之前,所有人的手机都要关机后放到一个专门的袋子里,如果不放进来被老师发现了,老师有权没收,先是没收三天,再犯没收1周,再犯没收1个月……用这样的方式,遏制学生上课玩手机的行为。

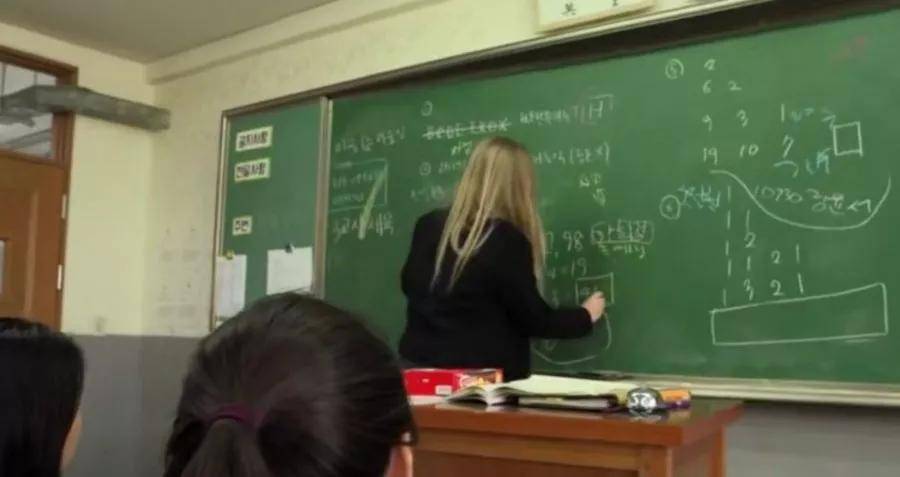

上交了手机,终于到了正式上课的时间,Sarah却发现,哪怕配了翻译,她依然在瞬间感受到了这样一个世界的参差,“这里的老师讲课真的太快了,根本来不及消化,也不给我们讨论时间……”。

填鸭式的快节奏授课让Sarah无法适应,韩国课堂上哄抢式的做题积极度更是让她崩溃。

只见老师刚刚写完题目,学生们就一股脑冲上去抢着做了起来,好像眼前的不是难题,而是打折促销的大白菜……

在一拥而上后,大家似乎还“好心”地给Sarah留下了一道相对简单的题目。尽管如此,Sarah仍然是绞尽脑汁地演算了一番,才得出了正确答案。

终于熬到了放学,因为学校有自己的自学补习班,两个姑娘能不用去外面上课,直接在学校里跟着视频继续学习。

就算是这样,Sarah也丝毫不轻松。眼见一旁的素妍学到晚上10点多,仍然是停不下来的节奏,Sara表明了自己早已头晕脑胀,真的要崩溃了……

“他们的教育,真的比我们强太多!”(如果您想要了解更多国际化学校,可拨打;或添加远播小助手[ID:yuanboguoji114]了解)

三个英国孩子中读书最好的Ewan,来到韩国之前信心满满,毕竟人家是以全科A*的GCSE成绩考进了高中,“我想验证自己是最棒的”!

来到韩国后,他被安排到一个工薪家庭中,与号称“学霸里的学霸”永诚配对。相较于前两个韩国家庭,永诚的家距学校有步行几十分钟的脚程,空间逼仄,设施陈旧,连电视都没有。

其实,永诚一家本也过着衣食无忧的平静生活,只是为了方便孩子上学,父母卖掉了原来的房子,凑钱买了一个小小的学区房,这样一来,孩子能够获得好的教育,父母却得每天倒5个小时公交车上下班。

既然Ewan在英国的学校里就是学霸,来到韩国家庭的第一个晚上,他就迫不及待的跟永诚交流起来.....

Round1——比数学作业,自诩为尖子生的Ewan,竟然完全看不懂永诚的作业!

Round2——数学比不过,咱们比一下钢琴!Ewan这样想着,自信满满地弹起了钢琴。

然而,当换成永诚弹钢琴的时候,一个让Ewan震惊到无以复加的场面出现了——他竟然能够背靠在琴凳上,反着手弹琴……

2 : 0完败!三天的体验还没开始,英国学霸已经感受到了令人无法直视的绝望!

第二天,正式的体验来了。因为住得离学校远,清晨6:45,永诚已经起床了,他小心翼翼地叫起了睡眼惺忪的Ewan,两人收拾完毕,准备上学。

在经历了一番早起、收手机等韩国课堂规矩的”扫荡“后,学霸Ewan的滑铁卢人生开始了……

原来,BBC的制片人,故意给这里的学生准备了一场小测验,全班学生做一张威尔士的GCSE数学试卷,1小时内完成。

这不就是他的拿手好戏吗?在之前英国的GCSE里他可是曾12门考试都拿A*。

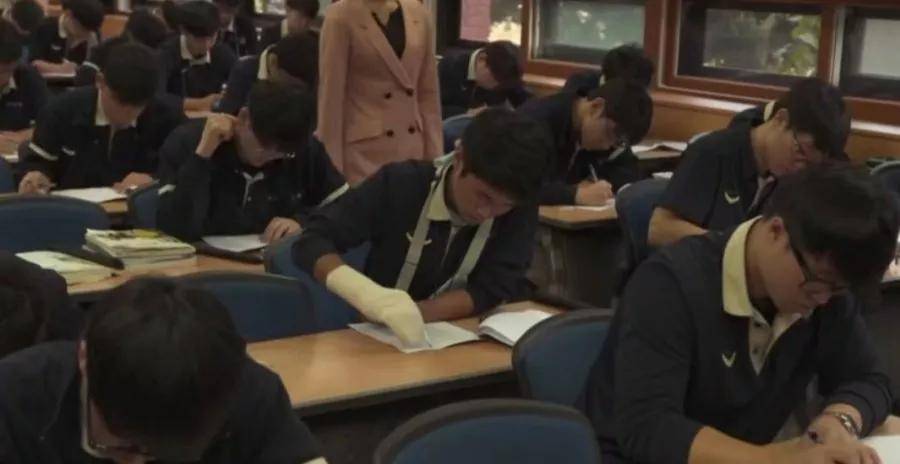

然而,等他埋头一顿操作猛如虎之后,赫然发现……这份本来要给英国学生做1个小时的卷子....大多数的韩国学生在15-20分钟内全部搞定,连一个手骨折了打着石膏的韩国学生,都做得比他还快!

因为永诚家境一般,他在课后没有去上补习班,而是领着Ewan来到了公共图书馆。永诚告诉Ewan,自己一般会在这里自习到图书馆闭馆。

在图书馆里,Ewan发现馆内自习的人都衣着朴素、鸦雀无声,最小的感觉连十岁都没有,他们的眼里只有书本。

永诚在图书馆一直读书到22点自习室关门。已经疲惫万分的Ewan天真地以为,这下总可以回家了吧?

永诚表示,他们还要回到学校,在学校里继续学习,因为学校的教室开到晚上11点半,他们回到学校可以再看1个多小时的书,看到学校关门为止……

一天从8点到24点,起早摸黑地不断学习到最后一刻,连一分钟都不可以浪费,难道这就是韩国学生的教育真相吗?!

在经历了真实的无情碾压后,三个英国孩子意识到,自己在成绩上与韩国同龄人有着太大的差距。

跟我们一样,他们有着一年一度的高考,KSAT。 这也是一场过独木桥的考试。韩国的学生,都拼了命的想进“SKY”,即韩国的TOP3大学:首尔大学、高丽大学、延世大学,就好像英国人都想进牛剑,只不过,这里比牛剑难多了....

因此,无论底层、中产还是上流,孩子们都有一个共同的梦想——考进最好的大学,加入或维持在精英阶层,成为人中龙凤。

为此,富裕家庭的民英、中产家庭的素妍,乃至普普通通的家庭的永诚,都会为学习、为考试拼尽全力。只是由于教育资源与经济实力的不同,努力的程度、方式方法与最终的结果,可能会因人而异。

在韩国纪录片《学习的背叛》,来自韩国普普通通的家庭的孩子,身处令人几近崩溃的竞争漩涡中,不得不通过疯狂的学习,力争上流。

同时,身处精英阶层的韩国孩子,日子也并不因为家庭条件优越就轻松多少。Tommy寄宿的那个富裕家庭的孩子民英,虽然能得到家里经济的支持,掌握的教育资源或许更好,也同样要每晚扑上四个小时的时间来补习。

与之相伴而来的,还有为了孩子学习,整个家庭做出的牺牲与让步,比如永诚家卖掉原来的房子甘居平房,或是没日没夜地工作赚补习费,导致两代人真正可以共度的亲子时光,少得可怜,也因此引发了韩国学生普遍的心理问题。

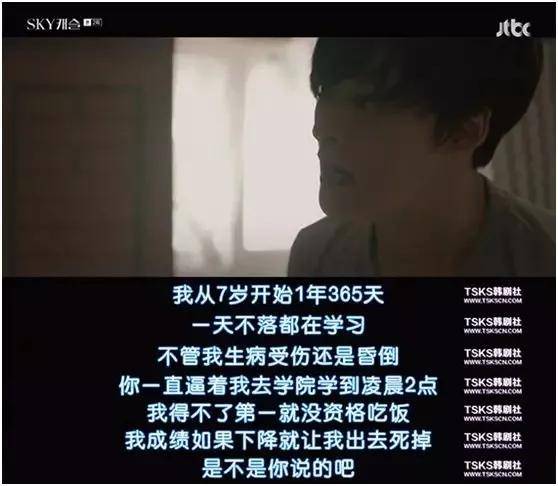

在《学校互换:韩式教育》中,BBC就采访了一位韩国学霸。在高中的三年里,他每天学习16个小时,拼进了首尔大学。

未曾想,在采访中的过程中,他的心情越来越沉重,直到最后,BBC问出了真相。 (如果您想要了解更多国际化学校,可拨打;或添加远播小助手[ID:yuanboguoji114]了解)

这样的代价,无论是对于个人,还是对于整个韩国社会,都未免过于惨痛,但同时也是韩国教育成功背后的真相,它是如此真实,又如此残酷。

在亲眼目睹了韩国教育的优越性,又亲身经历了其沉重负担后,大家也开始反思自己的教育问题。

英国威尔士的教育部长在看过此片后表示:韩国全民向学、高度紧张的教育状态,从某一些程度上来说给了英国很好的启发,是时候为本地的中学生们制定一些更有益于学习的规则了,比如课上没收手机;至于韩国的课后补习,也可以适当引入。

但事实上,英国的教育真的有那么宽松吗?如果英国的孩子的成绩水平都如片中三个学生那样“平平”,为何比利时王储、西班牙公主都扎堆跑来英国求学呢?

说实话,BBC在策划这部纪录片时,可能为节目的效果,并没有把真实的英国教育摆在台面上,在进行样本选择时,英国教育的“代表”是一所威尔士普通的公立学校,PK的却是韩国首尔江南区的TOP学校,颇有点“中等马赛上等马”的意思。

此前,BBC还拍摄过一部中英教育比较的纪录片《中国学校,我们的孩子受得了吗?》,将五名经过精挑细选的中国老师请到了英国一所乡下中学中,与英国老师授课的班级互为对照。结果,中国老师在各个科目上“大获全胜”。

对此,英国伊顿公学的前教务长Oliver Kramer在看过那档节目后就说:如果这些中国老师来的是伊顿公学,那他们肯定都会很开心,不会失望。

这句话其实不小心说出了英国教育的一个真相,即英国的“好”学校教出来的学生,完全不是纪录片里那样的。

以伊顿公学为例,这所学校曾造就过20位英国首相,也是威廉王子、哈里王子的母校,是英式精英教育的代表。

在这里,学生从来就没偷懒或懈怠的机会。每天必须穿戴整齐,否则会被请到教务处“喝茶”。每天7:30准时起床吃早饭,单休,周六也要上课。在下午没课的时间,学生则要参加体育或者其他活动。

学校每晚还会有社团会议,包括辩论、演讲等,提升学生的独立思考能力、表达能力、领导能力等。

每个学生的课表也不一样,应该要依据自己的课程安排,赶往不同的教室。如此同时,学校也会布置很多课堂作业,以检测学生们的学习情况。

学校还会有大量的考试,检测学生的学习成果,并根据成绩调整等级,成绩不好的学生还会被单独谈话。

哈罗公学,是另一所与伊顿公学齐名的英国精英学校。在这里,军事化要求已经深入到学生日常。

当孩子们开始陆续上课的时候,监督人就开始着装巡查,哈罗学生必须戴帽,而且帽子要完好整洁,着装也不邋遢,搭配、整洁、礼仪全都需要格外注意。

哈罗学子每周都会在校内进行1到2次的军事训练,学习并掌握基础的军事知识和技能。

周末或节假日期间,队员们会进行野外拓展训练,每年还会在近似实战的训练环境中,上战术课、实地去军队参观,并利用军事基地的资源进行训练,亲身体验军旅生涯。

学校认为,军训对孩子意义非凡,不仅能提高学生的体质,还能通过多种多样的活动和挑战提高他们的责任感、领导力和自我管理能力,同时这些素养正是稳居精英群体或者说跻身精英行列所必需的。

当然除了军事化训练,哈罗学子的日常课学习任务也十分艰巨,特别是每年的夏季学期,学生们不仅面临重要的考试项目,还有好几项运动比赛。

哪怕是王子,在新入学时也需要参加密集的内测考试,而这场考试的结果将直接决定学生在接下来两年的教育课程中会被分到哪个班,或是哪个等级。

可以说,英国孩子在面临真正的精英教育时,也是压力山大的,并不比韩国学子轻松。(如果您想要了解更多国际化学校,可拨打;或添加远播小助手[ID:yuanboguoji114]了解)

只不过,英式的精英教育,其教育学生的方式和对教育目的追求,和亚洲国家有着一定的差异性。

在《学校互换:韩式教育》中,就连学霸Ewan都被韩国同学无情地打击。难道英国学校对学术学习都那么“随意”的吗?

事实上,比起盯着成绩看,英国学校更看重的是“全人教育”。它珍视孩子的每一个方面,最大限度地发掘他们的潜能,包括学业、创意、独立、社交能力等等,而不是只盯着一点,忽视其他方面。

比如哈罗公学,在学术课程之外,学校也配置了非常多的设施让孩子全面发展,剑术、柔道、创意写作、天文学、戏剧表演、管弦乐等等,每个孩子都能在校园里寻找到属于自己的梦想舞台。

学校认为,学业固然重要,但课外活动也同样重要。孩子们在接触课外活动的过程中,非常有可能会发掘自己的特长和优势所在,从而寻找自我人生的方向。

英国学校里,因为各种比赛名目繁多,“输赢”二字总被师生们挂在嘴上。同时也正因为比赛多,每一个学生都有机会领略到老师所要传达的信息:你会赢,但不会每次都是你赢,任何一个人都有赢的时候,也有输的时候,要紧的是享受参与的过程,去做自己想做的事。

在这样的输输赢赢中,老师们多会推着同学们自行探索,强化对自我认知的感受。

有竞争但不狭隘,既有一定的结果又注重过程,让孩子们对世界的认知不单单是通过书本来获取,更是通过个人的研究与实践获得,这也是英式教育方法的理念中对于“全人发展”很重要的一环。

他们强调“礼仪不仅是外表装扮,更来源于身体健壮带来的自信感”,即拥有健康的身体,才能展现出优雅的仪态。

不过,英式精英教育注重体育并不仅仅是为了健身健体,更重要的是其中蕴含的体育精神可以帮助孩子建立自己的社交圈,体会“团队合作”的力量。

在纪录片《他乡的童年》中,来自英国贵族学校的骑士华天,谈起英国的体育教育时就说:体育让人自信,而自信就是知道怎么表达自己。

行为举止这种礼貌教育只是外在,体育带来的,更多的是一种内在的强大力量,它教会孩子们敢于表达、用心聆听、学会合作,这些都是不可多得的优良品质。

英国的西方精英教育,还有诸多可以让我们探究的地方,但也不是十全十美的,这世上本就没有完美的教育。(如果您想要了解更多国际化学校,可拨打;或添加远播小助手[ID:yuanboguoji114]了解)

就像BBC如此好奇,三番四次派出摄制组去比照、借鉴亚洲教育一样,英国的教育界也在世界不断前进的脚步中,试图找出自身不足的地方,加以改进。

但无论是鸡血满满的亚洲教育,还是全人素质的英式教育,想要教育成功不能离开不变的共同点:努力。

正如哈佛大学终身教授丘成桐曾在采访中所说:所有的精英教育都是必须吃苦的。

也许,每个国家的教育体系各不相同,但所有的底层逻辑依然逃不了个体的努力奋斗,学习没有捷径,“努力”在整个世界都适用。

除了努力,“合适”也十分重要。以哈罗、伊顿为代表的英式精英教育,是英国上层阶级几百年来沉淀、积累下来形成的一种方式方法;同样,韩国的教育模式,在我们的眼中似乎是把压力与荣耀的双刃剑,但也是在韩国的当下国情中逐渐发展出来的。

事实上,教育向来没有最好,只有合适不合适,找到符合我们孩子的那一种方式,他们都能在未来站稳脚步,勇敢追梦!返回搜狐,查看更加多