清华大学团队发布《全球逐日二氧化碳排放报告2023

在应对气候平均状态随时间的变化的迫切需求之下,世界各国纷纷提出碳排放控制目标以及碳中和规划,其中,中国提出了“2030 碳达峰,2060 碳中和”目标。与此同时,由于应对全球气候平均状态随时间的变化依赖于全球层面碳中和,在中国稳步推进“双碳”目标的同时,实现对世界其他几个国家碳排放动态的监测及报告变得很有必要性。

2020 年初,疫情的爆发将多个领域科学家集结并开展对人类社会经济活动近实时变化的动态追踪和数据融合的研究,而这同时也激发了气候领域科学家们探索碳排放动态变化的科研热情,由此诞生了全球实时碳数据(Carbon Monitor)开发团队。

Carbon Monitor 是世界上首个全球逐日 CO₂ 排放数据库系统,其开发团队由清华大学地球系统科学系以及多个国家的研究机构和业内专家组成,团队基于卫星观测、排放核算、统计、模拟等多维度数据融合构建碳排放近实时量化的方法学,构建了一个能够反映碳排放动态变化的透明、科学的全球各国动态碳排放核算监测体系,为全球各国实现碳达峰和碳中和目标以及未来减排政策的制定提供科学依据和数据支持。

目前,Carbon Monitor 发布的全球近实时碳数据库初步实现了对世界主要国家每日碳排放量的动态监测,已经被联合国政府间气候平均状态随时间的变化专门委员会(IPCC)、国际气象组织(WMO)、联合国环境署(UNEP)、国际能源署(IEA)以及美国国家航空航天局(NASA)等官方机构多次引用,得到国际社会的广泛关注。

近年来,Carbon Monitor 团队聚集了来自中国、英国、美国、法国及日本等国家和地区的近百名科研专家,基于在全世界内开展的近实时碳排放的海量核算及应用工作,历时两年合作编制完成了《全球逐日二氧化碳排放报告 2023》(下文简称《报告》)。络绎科学是本次报告发布的生态合作伙伴。

该《报告》依托全球近实时碳数据库,以 2019 年疫情前水平为基准,详细展现了 2020-2022 年的包括美国、欧盟、英国、印度等全球主要经济体的碳排放动态变动情况,从全球维度缩小到国家层面,展示一次能源消费结构和部门排放分布,详实地剖析日度碳排放特征,由此揭示了在疫情背景之下,世界各国在疫情控制、经济活动恢复以及碳排放总量控制等多政策目标下的碳排放变动情况,为公众、媒体、智库,以及科研单位等相关方提供更为科学及时的碳排放情况概览。

在 2015 年达成的《巴黎协定》中,世界各国政府承诺将全球平均温度控制在比前工业化水平升温 2℃ 以内并努力达到升温 1.5℃ 以内的目标。

随着减排措施的实施以及不断地深入和优化,业界对于减排措施实施效果的评估和预期的需求也愈大,这就需要更加科学、及时、精确的高时空分辨率的碳排放基础数据予以支持。然而,以往在时间尺度上反映各国的碳排放数据通常以“年”为时间单位,且存在一年甚至更长的时间滞后期,在及时性和时间分辨率上均有不足。

究其原因,可概括为三点,其一,各国对传统碳核算体系所依托的统计核算数据(如能源消费数据、经济活动数据等基础数据)的公布存在较长时间滞后性;其二,国家统计数据通常以“年”尺度为单位做公布,导致基础数据缺乏高时间分辨率;其三,现有碳排放相关活动数据的国家、行业、部门之间核算口径差异较大。

针对这样一些问题,该《报告》在 IPCC 的 2019 年全球年度基准排放数据的基础上,把“自上而下”的碳排放监测数据与“自下而上”的碳排放核算数据来进行融合,进而让碳排放数据实现近实时更新和“天”为尺度的高时间分辨率。

具体而言,《报告》通过融合全球 31 个国家的近实时电力生产数据、416 个城市的近实时道路交互与通行拥堵数据、全球航班近实时飞行数据、主要国家月度工业生产数据,以及各国人口加权采暖度与制冷度日数数据,构建起了一套涵盖电力、交通、工业、居民消费等主要部门的人类活动数据集,形成电力生产与碳排放、交通拥堵指数与车流量及碳排放、温度与供暖碳排放等多个近实时碳排放核算模型,实现天尺度碳排放的近实时核算与监测。

显而易见,高分辨率的碳排放数据解析将有利于世界各国有明确的目的性地采取更有效的低碳行动,充足表现各国低碳发展的异质性,实现从“自上而下”到“自下而上”的碳减排过渡,为各国优化减排政策提供数据支持。

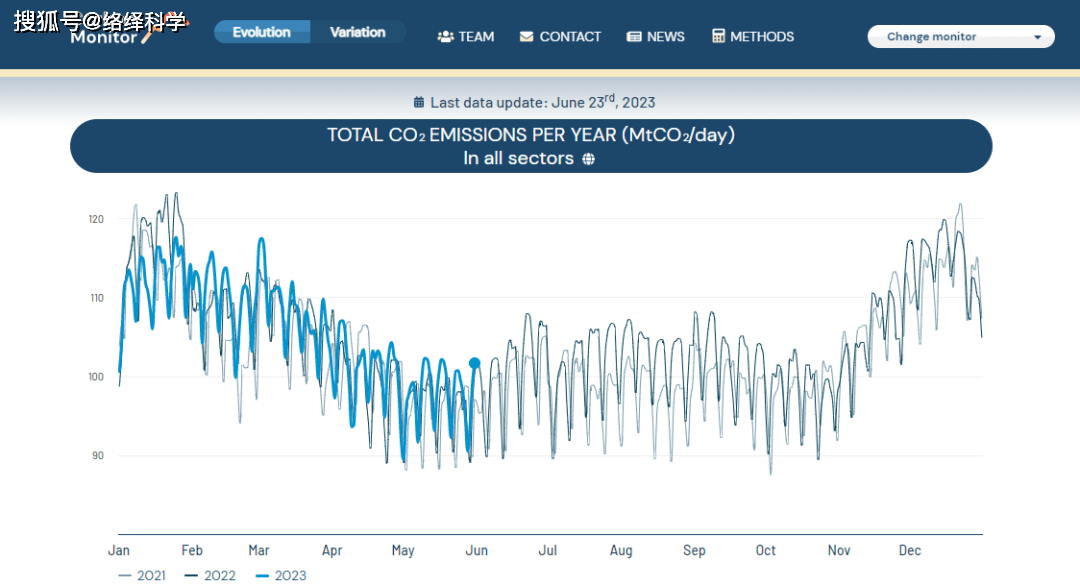

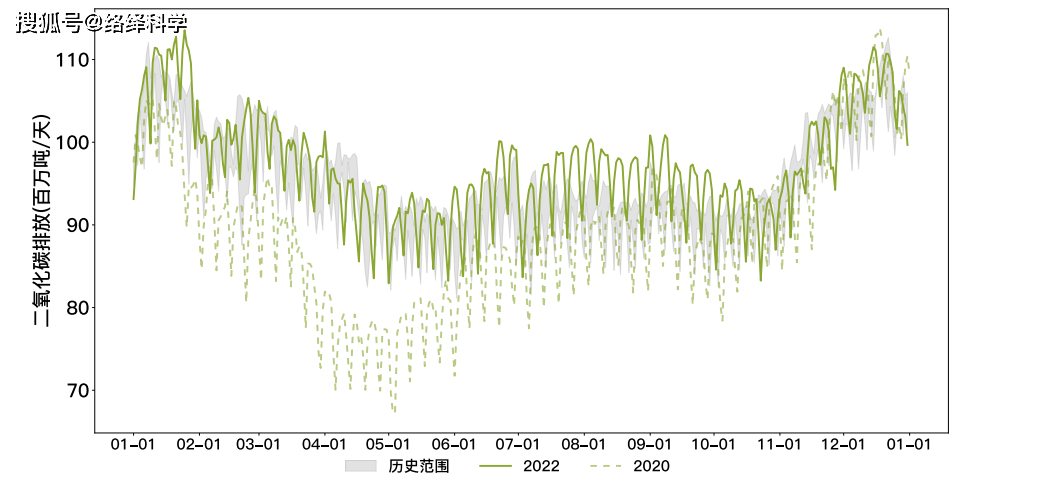

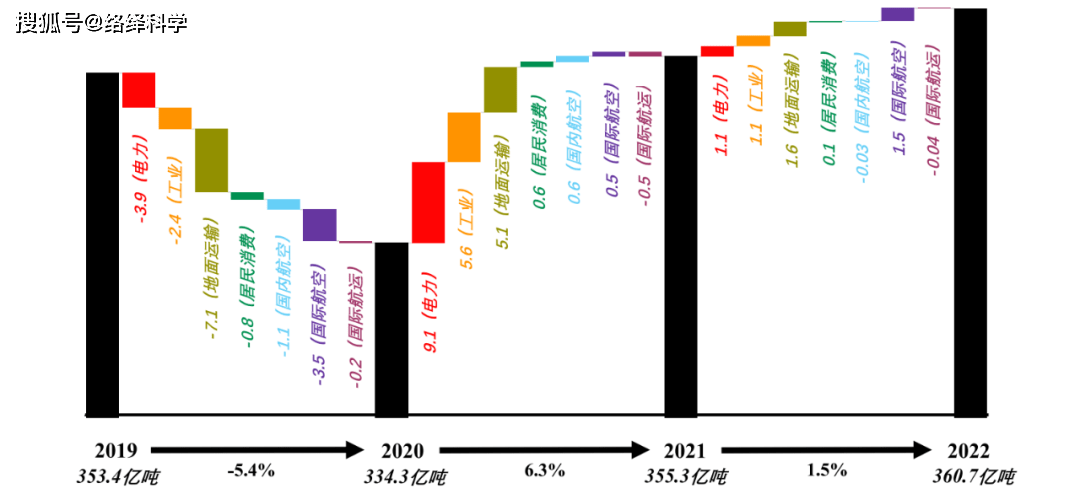

《报告》首先概述了 2019-2022 全球 CO₂ 排放特征及趋势,并指出全球 CO₂ 排放量呈现出明显的先降后升的“V”字型变化趋势。如下图所示,2020 年各国正常经济活动与社会稳定运行受到疫情干扰,导致与生产活动紧密关联的 CO₂ 排放出现一下子就下降趋势,从 2019 的 353.4 亿吨减少至 2020 年的 334.3 亿吨;2021 年后疫情时代以来,世界各国经济开始慢慢地复苏,全球 CO₂ 排放量开始迅速攀升,2021 年达 355.3 亿吨,2022 年达 360.7 亿吨,碳排放的快速增长趋势预示着社会生产与生活基本恢复至疫情前的常态化水平。

图|2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日全球日度 CO₂ 排放情况(来源:《全球逐日二氧化碳排放报告 2023》)

具体到国家层面,2019-2022 年世界主要国家 CO₂ 排放全球占比格局较为稳定,仅出现细微变化。

细分到各个部门,2020 年全球社会经济领域各个部门 CO₂ 排放较 2019 年均有不同程度的下降,其中,地面运输部门所遭受冲击最大,CO₂ 减排量占 2020 全球总减排量的 35.7%(7.1 亿吨),其次为电力部门和国际航空部门,分别占全球总减排量的 23.1%(3.9 亿吨)和 17.6%(3.5 亿吨)。作为受疫情影响最严重的部门之一,全球地面运输部门 CO₂ 排放总量从 2019 年的 65.1 亿吨锐减至 2020 年的 58.0 亿吨,呈现出明显的“V”字形变化趋势。

图|2019 - 2022 年 CO₂ 排放总量与各部门排放变动情况(来源:《全球逐日二氧化碳排放报告 2023》)

除此之外,《报告》还列举了美国、英国、德国、法国、日本、俄罗斯、印度、巴西等全球主要排放源国家和地区 2019 -2022 年碳排放特征与变化趋势。

总体而言,相较于 2019 年,各主要排放源国家及地区在 2020 年与 2021 年呈现出了不同的碳排放特征与变化趋势,其中,2020 年受疫情影响绝大多数国家的碳排放均出现一下子就下降趋势,2021 年碳排放差距相比 2019 年有所缩减,但仍未恢复疫情前水平。

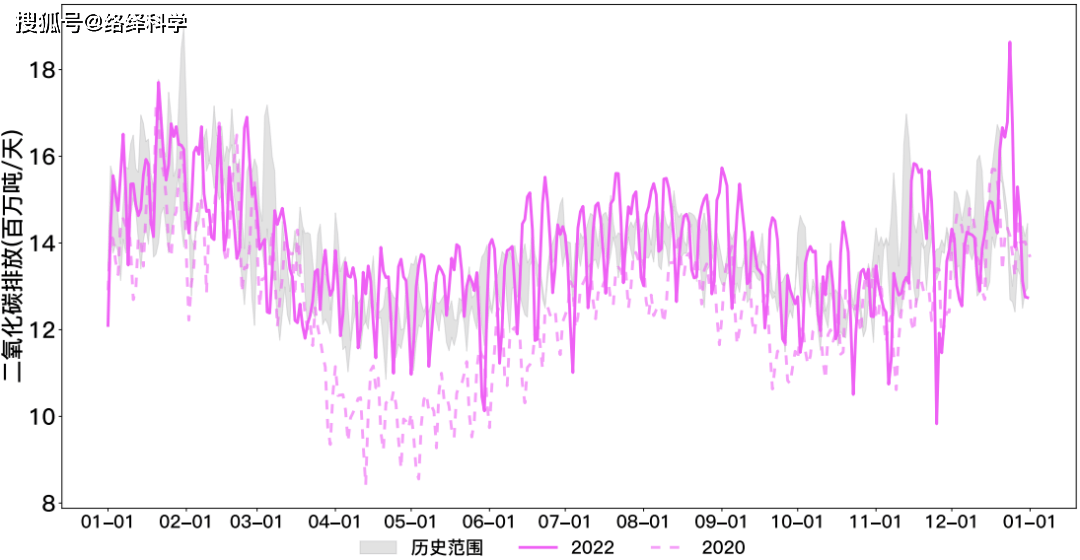

具体来看,以美国为例,作为碳排放第二大国,2019 美国年碳排放总量为 51.1 亿吨,2020 年受疫情冲击降至 46.0 亿吨,尤其是在 3 月底至 4 月期间碳排放出现一下子就下降趋势。究其原因,自加利福尼亚州于 3 月 19 日颁布“居家令”开始,各州纷纷效仿,相继采取不同力度的封锁政策,波及了餐饮零售、教育卫生及户外旅游等多个产业的正常运转,因此呈现出明显的下降趋势。

图|2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日美国 CO₂ 排放日度变化情况

2021 年,碳排放总量有所回升并达到 48.8 亿吨,但在前 3 个月有较为显著的下降趋势,疫情及总统大选均有可能对碳排放下降产生一定的影响,此外,拜登政府主打更加清洁的发展路线,自上台以来相继推行清洁能源计划并承诺重返《巴黎气候协定》,这些政策同样可解释碳排放的短期下降。2022 年,美国碳排放总量相较于 2021 年进一步增长,达到 50.5 亿吨。

细分美国各个部门碳排放贡献,2020 年总体碳排放比上年减少 5.1 亿吨,其中,电力部门与地面运输部门降幅最大,分别减少 1.7 亿吨和 1.6 亿吨,其他依次为国内航空部门、工业部门和居民消费部门。

美国日均碳排放空间分布特征显示,2020 年日均碳排放地图总体呈现东高西低的空间分布,日均碳排放量高值呈现在美国特大城市聚集,并向四周辐射的趋势,且东部明显高于西部;中等程度的碳排放主要呈线性展布于城际公路网络;西北部山区、高原及沙漠地区碳排放量较少,由于人为活动较少,其大多数来自可能为稀少的植物呼吸作用。

纵观全球,疫情对世界经济社会活动造成了巨大而深远的影响,期间各国依次做出对疫情不同的响应措施,由人类活动造成的碳排放也产生了巨大变化。在疫情早期以碳排放下降为主,而在疫情平稳期和恢复期以碳排放反弹为主。

《报告》对全球实时碳排放数据的详实解读完善了疫情影响下的碳排放变化分析思路,由定性分析转变为定量分析,对深度理解新冠疫情这一大规模突发事件对全球碳排放的影响提供量化依据。

该《报告》指出,疫情的影响对各国及地区、各部门影响不完全一样,具体而言,在第一波疫情期间,各国实行相对强有力的限制活动措施,因此碳排放下降幅度较大,且由于全球近实时碳数据的高时间分辨率,碳排放下降与疫情确诊人数、经济、社会活动限制措施在时间上的相关性清晰可见。总体而言,全球实时碳数据在分析全球各国因新冠疫情所造成的碳排放下降与反弹过程,评估各个国家地区各个行业排放现状和减排潜力等方面发挥了巨大优势。

作为该《报告》主编之一,刘竹目前是清华大学地球系统科学系长聘教授、研究员、博士生导师,他于中国科学院获得博士学位,而后赴哈佛大学和加州理工学院进行博士后研究。凭借其在水泥材料碳吸收领域取得的一系列成果,他曾入选 2019 年《麻省理工科技评论》“35 岁以下科学技术创新 35 人”中国。

声明:本文仅供科研分享,助力科学传播,不做盈利使用,如有侵权,请联系后台删除。返回搜狐,查看更加多