关于远洋渔船船员舱室设备要求你必须了解到的公约细节!

《渔业劳工公约》已于2017年11月正式生效。生效近一年后,国际劳工组织(ILO)2018年7月18日在官方网站披露,当年5月,港口国监督(PSC)检查扣留了首艘违反该公约的渔船。检查官在检查该艘渔船时发现存在一连串问题,包括缺少文件、食物不足、住宿环境不佳、救生圈及船锚没办法使用等。

从被扣留渔船的原因阐述中显而易见,“缺少文件、食物不足”属于“软件”问题,之后加强管理不难解决。而“住宿环境不佳、救生圈及船锚没办法使用”属于“硬件”问题,其中“救生圈及船锚没办法使用”的问题非常容易解决,主要也是管理问题,需要加强维护保养工作;而“住宿环境”主要是硬件设施的问题,单靠加强管理没有办法解决问题,很多都是船舶建造完工后就存在的问题。这就需要从船舶设计开始就要关注,同时这问题也牵扯到船舶建造检验中对于舱室设备的要求。

我国远洋渔船的建造检验中有关舱室设备的要求主要是根据《远洋渔船法定检验技术规则》。那么,《渔业劳工公约》与《远洋渔船法定检验技术规则》中关于船员舱室设备有哪些差异,两者是不是真的存在不适应?

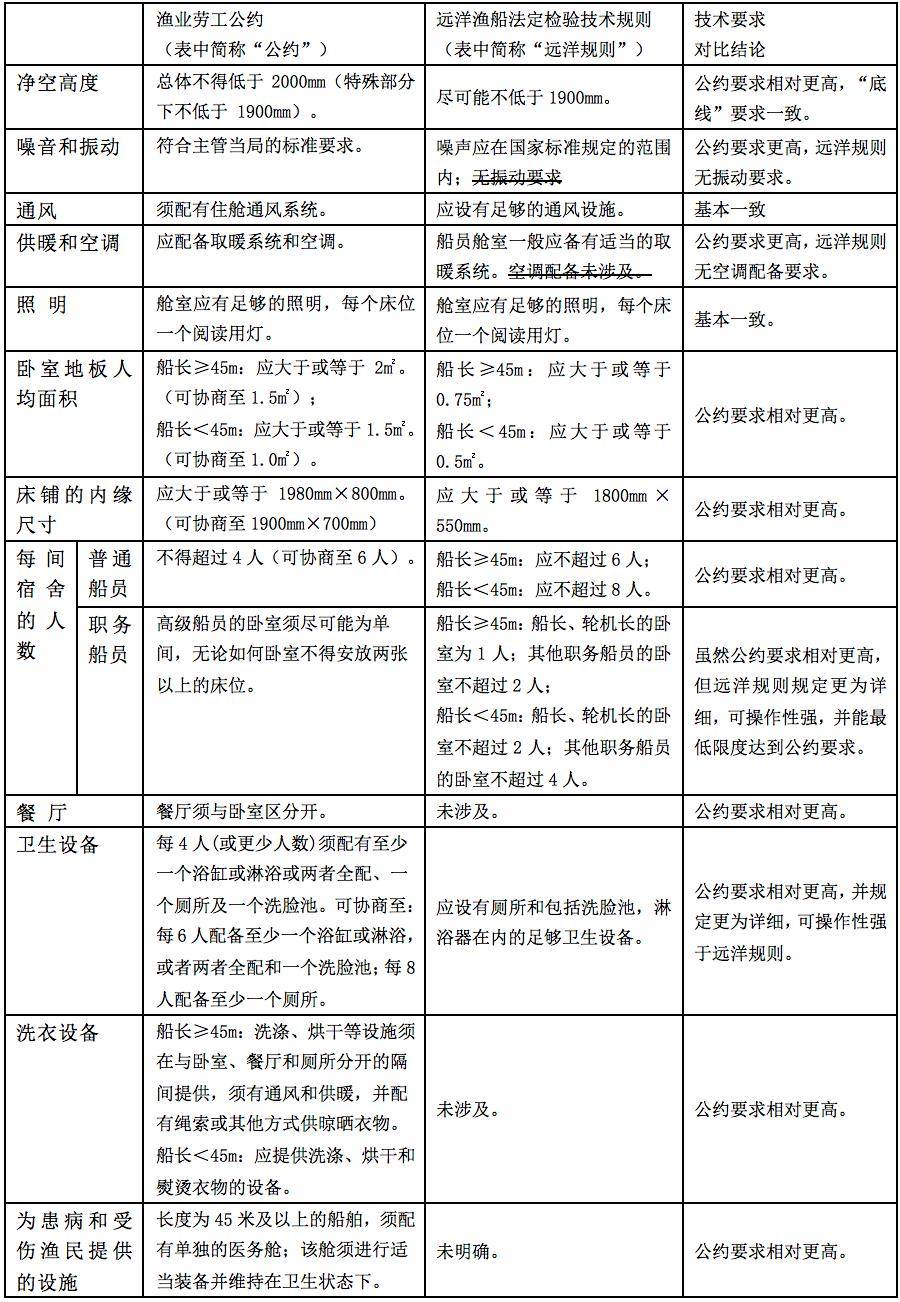

下面简单列举《渔业劳工公约》和2019年版《远洋渔船法定检验技术规则》中舱室设备具体实际的要求上的主要差别,见表1。

从上表能够准确的看出,《渔业劳工公约》与《远洋渔船法定检验技术规则》中有关舱室设备的要求还是有很多差异的,特别是在对于“卧室地板人均面积”和“每间宿舍人数”,《渔业劳工公约》比《远洋渔船法定检验技术规则》的要求高了很多。另外在通风、供暖和空调,卫生设备、洗衣设备、医务室、防止噪音和震动等方面,《渔业劳工公约》都提出了较高的要求,内容也比《远洋渔船法定检验技术规则》所规定的更为明确、翔实。

我国早在2000年发布的《渔业船舶法定检验规则》中就已对于船员舱室及其设备提出了具体的要求,而且对于国内海洋渔船和远洋渔船的要求都一样。在最新的2019版《远洋渔船法定检验技术规则》中关于船员舱室设备的要求还是大幅度引用了2000年发布的《渔业船舶法定检验规则(2000)》中的要求,核心内容基本未做改动。

之前我国商船的情况与渔船极其相似,同样早在1992版的《海船法定检验技术规则(1992)》中就有对船员舱室设备的相关规定,但没有强制性要求,直到2009年9月1日才明确规定对1000总吨及以上的国内航行机动船舶签发《海上船员舱室设备证书》。国内法规对船员舱室设备的要求综合引用了国际劳工组织第133号公约《1970年船员起居舱室(补充条款)公约》(简称 ILO 133公约)和国际劳工组织1949年修正本第92号《船员在船上起居舱室公约》(简称 ILO 92公约)。鉴于133公约是对92公约的补充,故对133公约未规定者还需满足92公约。如船员卧室及面积要求引用的是 ILO92公约,适合使用的范围、居住舱室最小净高度引用的是 ILO133。经过几年的更新改造和淘汰落后,现如今商船的船员舱室条件已大大改善,国际航行商船都能达到《2006海事劳工公约》的要求。

我国是远洋渔业捕捞大国,现阶段虽然还不是缔约国,但是《渔业劳工公约》生效后,缔约国可对非缔约国的港船舶进行港口国监督(PSC)检查。为了尽最大可能避免不必要的滞留事件,影响远洋渔船在国际上的安全作业,现阶段对于解决远洋渔业舱室设备不符合公约规定的问题已迫在眉睫。因此建议,对于新建渔船,主管机关应考虑慢慢地提高渔船建造标准,将《渔业劳工公约》的有关要求纳入检验规则,至少能达到可协商的要求。而对于现有不符合《渔业劳工公约》要求的渔船则可以逐步淘汰和更新。同时为了更好推进我国的远洋渔船的健康发展,建议主管机关能鼓励设计单位、建造单位加大对远洋渔船的设计优化投入,促进优质船型的研发与推广。另外加强对现代新技术,如大工业中的机电控制、卫星通讯、数据分析与处理、传感器等新技术在远洋渔船上的整合应用的研究,促进远洋渔船鱼类处理系统和渔场勘测、捕捞、加工及储藏等环节新型装备的发展,降低人需要和劳工强度。

《渔业劳工公约》着重点在于“使渔业船员能拥有船上的体面生活条件”,其生效虽然短期内无疑给中国远洋渔业发展增加了不小的压力,但是同时也为中国远洋渔业的科学、健康、可持续发展提供了动力,也能让渔民更为积极投入渔业生产中,保障广大人民日常所需。因此,从长远角度来看,中国作为世界渔业大国,应当早日为加入国际公约做好充足的思想准备和履约准备,逐渐与国际公约要求接轨。